Яреньга - даль бескрайняя: от колхоза «Имени НКВД» до национального парка

Об общей памяти, песне, буднях и радостях деревни, которая упоминалась ещё в 1500 году

Рыба – это сёмга

Попажа в Яреньгу не то чтобы сложная, а заковыристая. Три-четыре часа с двумя поломками по грунтовке до Луды. Потом час-полтора по Унской губе на лодке. Рулевой объяснит, что это никакой не шторм, а лёгкое волнение. Ну и что, что мокрые? От морской воды сплошная польза. На середине пути он повернёт, и не вздумайте спрашивать, откуда он знает – когда и куда поворачивать. Навигационные способности у местных врождённые, как у перелётных птиц.

– Это мыс Маймино. Геологи тут жили, вышки ставили по берегам, привезли с собой тюленя. Никогда такого не видел: тюлень‑то белый, как снег. Потом уехали, а его оставили. Три года он здесь жил, мы все приезжали, кормили его, а потом пропал. Может, уплыл в море, тут ещё километров десять залив‑то.

Туристическая стоянка с навесом, костровищем и сказочной красоты туалетом позади. Лодка летит вверх, с грохотом обрушивается вниз, ледяная вода везде, выход один – держаться крепче и молиться Иоанну и Лонгину Яреньгским, чтобы не пропасть, как белый тюлень.

Машина ждёт на берегу, какое счастье – в ней тепло и сухо, ещё какой‑то час по лесу, и вот она – Яреньга. Вполне подходящий пейзаж для съёмок фантастического фильма. Про нашествие марсиан, например. Кстати, «марсианский» язык не очень сложный, сквозь рёв моря можно разобрать что такое тоня, вешала, юнда и рюжа. А отполированные морем коряги и стволы изломанных деревьев, это, ясен пень, моребой.

Передвигаются яреньжане по морю, лесу и песку на карбасах, катерах, «буханках», «Нивах» и «Уралах». Топливо завозят зимой на «Буранах» – в каждое хозяйство примерно по десять двухсотлитровых бочек. Чтобы хватило на год.

Первый вопрос гостю – рыбу будете? Он будет, конечно. Рыба – это сёмга. Поймали её пару часов назад. Деревня проснулась в пять утра, услышала, что море уже не ревёт, и вся, включая древних бабушек, отправилась за сёмгой. А бабушки никакие не древние, а нормальные поморские жонки, и не поймёшь – восемьдесят им лет или пятьдесят пять.

А зовут всех жителей деревни, а заодно и гостей, как положено, по имени-отчеству – Александра Леонтьевна, Владимир Николаевич, Маргарита Петровна, Афанасий Филиппович.

Что было и чего не было

Александра Леонтьевна Серухина отвечает в деревенском клубе за всё сразу – за печки, грядки, субботники, за музей. Даже за два. Один – под открытым небом, второй в клубе, третью комнату уже доделали, а то не влезает никуда.

– Камни носим, приколачиваем, пилим, строгаем. Доделали кладбищенскую ограду, дорогу чистим от мусора, мостики, таблички. Волонтёры косят все лето, поливают. Ещё я начальник ТОСа. В деревне‑то зимой почти шестьдесят человек живёт, сейчас в три раза больше. А со вторника у меня начинается новая эпопея, капитальный ремонт крыльца!

Александра Леонтьевна осматривает свои владения и рассказывает, как нерпа играла с поплавками – кухтылями, которых в музее великое множество – стеклянных, оловянных, деревянных. Они на волне‑то плавают, будто голова торчит, вот нерпе и любопытно.

– А сама я с Пертоминска, замуж сюда вышла. Яреньжане суровые были, приезжали на танцы в Лопшеньгу, дак колотили всех, их даже в Пертоминске боялись, яренжан‑то, – смеётся Александра Леонтьевна. – Пойдёмте, я вас отведу к тем, кто про Яреньгу знает всё, что было и чего не было.

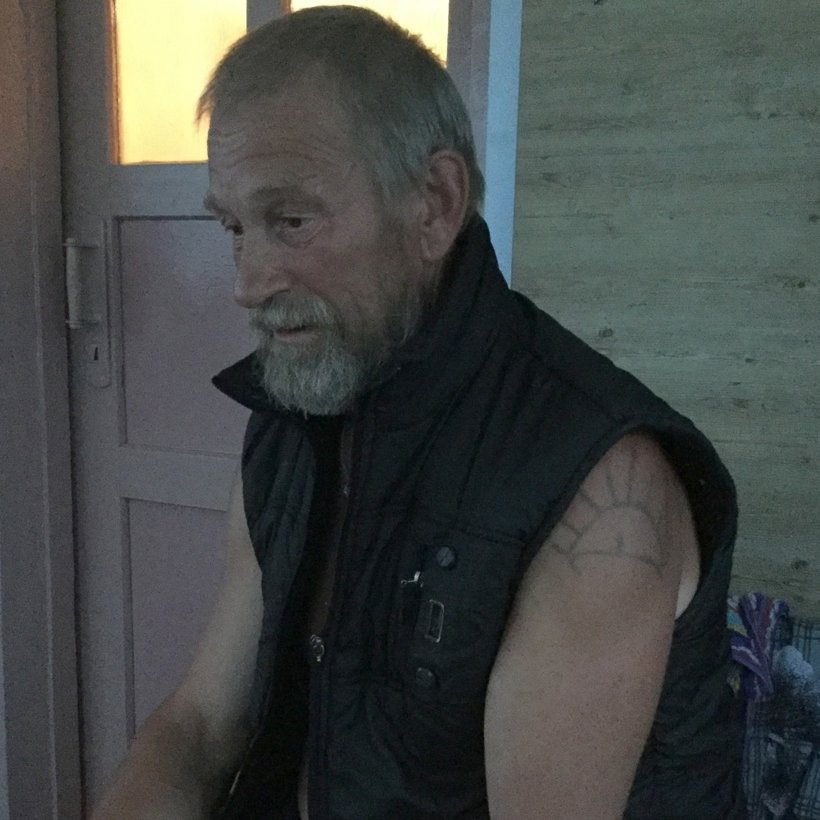

Успели к двоим. У Маргариты Петровны – свой музей, народный, поморская изба. А Владимир Николаевич – это местный Сеня Малина. Он даже внешне похож на мультяшного и книжного героя, такой же обаятельный, с бородой, цигаркой, в жилетке и с крестом на груди.

Слушать их всех можно и нужно бесконечно. И записывать. И цитировать. И по телевизору показывать. И восхищаться.

«Главное в приданом – прялка, сундук и веретено»

Из рассказов Маргариты Петровны Терещенко:

– Друзья и знакомые вещи дарят, но бывает, и на свалках собираем. Сначала отмывали, потом добрые люди сказали, что надо, чтобы каждая вещь несла  Маргарита Петровна ходит в бабушкином сарафане и чувствует себя очень уютноотпечаток времени. Поэтому в нашем маленьком музейчике можно всё потрогать, пощупать – даже воздух тут из позапрошлого века.

Маргарита Петровна ходит в бабушкином сарафане и чувствует себя очень уютноотпечаток времени. Поэтому в нашем маленьком музейчике можно всё потрогать, пощупать – даже воздух тут из позапрошлого века.

Вот прялка, 1844 год. Жонки за прялкой проводили по восемь месяцев в году, глядели на неё, поэтому поморы вещи украшали, но росписью не занимались – резьбой. А эта прялка – девичья, с навершием, с городками, очень значимое украшение. Девки на посиделках пряли, пели песни, плясали, а ребята примечали, какая боевая, какая рукодельная, подходили и обламывали городок – делали примётку, что вот моя будет девушка. Городков бывало несколько. Два городка обломили – значит, два парня примётку поставили на эту девушку. Иногда за месяц хождения по посиделкам оставались одни вот такие вот огрызки – и приходилось батьке снова нарезать городки. Три вещи, необходимые в приданом – прялка, сундук и веретено.

Посуду поморы сами делали. Из деревянного блюда хлебали уху всей семьёй. Поставят на стол, разложат ложки, а есть начинают по знаку отца. «Сам», так его звали, по столу постучал – трапеза началась, доели, ложечки облизали, положили, подаётся второе – тарелка с рыбой. По сигналу все начинают брать рыбу, да не тот кусок, что понравился, а с краешку, иначе так ложкой в лоб прилетит, надолго запомнишь. Я на себе испытала.

После подавался квас или молоко, парное или топлёное – в крыночке.

А это козульки-обереги, делаются из ржаной муки и соли. С вечера стоят ночь, потом я их в русскую печь кладу, чтобы загорели слегка. Такие козули давали рыбакам, которые уходили на веснование, они же по шесть-восемь недель проводили в море, хлеба на такой срок трудно запасти. Бывало льдину расколет, и останется рыбак один, а у него только такие козули и есть, ему жизнь они спасали, и как оберег, и как пища в трудную минуту.

Одежда – особый разговор. Поморские жонки дома ходили в рубахах. Сверху рубахи – юбка, и платок на голову, чтобы ни один волос не торчал у замужней женщины, чтобы сраму не натерпеться. И иногда на всю жизнь было всего два сарафана. Лён‑то надо купить, мять, ткать, выбелить – очень трудный процесс. Петровские реформы долго на Север доходили, поэтому наши жонки ещё даже после войны носили сарафаны. Я так удивилась, когда открыла сундук, а он оказался целым! Меня аж в жар бросило. Теперь вот в бабушкином сарафане хожу и чувствую себя очень хорошо и уютно. Гостей встречаю в нём. А портрет на стене – это как раз бабушка Надежда и её муж Павел. Они и стали новыми хозяевами этой избушки.

«Самый мирный народ на всём побережье»

Из рассказов Владимира Николаевича Бадогина:

– Много знаю, старухи мне рассказывали, а я записывал, только не знаю, куда дел. Деревня наша известна с тысяча пятисотого года и даже ещё раньше. Испокон веку рыбу здесь ловили и зверобойный промысел был. Самыми лучшими зверобоями мезенцы считались. Я помню, выдали винтовки мужикам. Они ложилися как солдаты, а мы, пацаны – бегаем. Пусты патроны‑то в цель относили. На сто, на двести метров. Поставишь, они пристреливают винтовки. А потом лодки на ремни – и пошли в море. Брали буйну, это брезент, которым прикрывали припасы, он и парус. Несколько полен, дров, крупа. А спать ложились, обязательно носки чистые надевали, в случае чего – дак в чистеньком в ящичек сыграл. В море ведь как? Шли, а вдруг лодку сжало льдами и раздавило. Всё. А я тут лежу в чистой рубахе и белых носочках. Такая традиция долго была.

Н а весеннем льду уносило людей. Одних унесло – в Мезени через месяц подобрали. Их здесь уж в церкви отпели, а они являются.

а весеннем льду уносило людей. Одних унесло – в Мезени через месяц подобрали. Их здесь уж в церкви отпели, а они являются.

Чтобы заработать на приданое, мужик должен был сходить в Норвегию, привезти датский сарафан и платки. Не сходил в Норвегию, дак как невесту‑то возьмёшь? Вот ещё говорили: «В Луде на наважьих головах золотые серьги найдёшь». И монету. А здесь, на сёмге, ничего. Наваги‑то больше, чем сёмги изловишь. И на ней зарабатывали на серьги.

Деда моего в интервенцию забрали англичане к себе в армию. Когда красные их погнали, дед с братом домой и утопали. А в Красную армию не забрали, они уж возрастные были. Не, никто их не репрессировал. Вон на кладбище один с усами – унтер-офицер царской армии Волокитин. Он во время Великой Отечественной гонял молодёжь – строевая подготовка, стрельбе обучал. И никто ни слова не говорил. А куда тут ссылать‑то? Край земли.

Дед с братом первую коммуну организовали, девять человек. А колхоз уж в тридцать третьем. Но силком никого не гнали, народ сам шёл. А вот сейчас вычитал в книжечке, Леонтьевна дала, пишут – в Пертоминске расстреляли десять тысяч людей. Такой брехни нам не надо! Ещё пишут, бежали монахи с Кожозерского монастыря и убили мужики монахов. С чего бы? Здесь самый мирный народ на всём побережье. И всё побережье знало бы, если бы в Пертоминске кого‑то убивали, всё равно кто‑то из старых сказал бы. Так что теперешним писакам верить нельзя.

В тридцать шестом сюда прислали раскулаченных. Татары, хохлы, немцы, булгары – много их было. Привезли, выбросили на берег, лопаты-топоры дали – и стройте завод, колхоз и дома. А колхоз назывался «Имени НКВД». Перво время они жили плохо. Палаток не было, шалаши строили. А потом обжились и с народом дружно жили, с нашими‑то, с местными‑то. Им первым дали лошадей, монголок. Первым трактора пригнали. Их не брали на войну. Наших угнали, а их нет. Потому как они дети врагов народа.

Из высланных особенно уважали астраханских рыбаков, они бригадирами здесь были. А в войну питерских уважали. Здесь была такая эвакуирована Фомина. Её поставили председателем сельсовета. Когда мир подписали, она первая в четыре утра по деревне бегала, била палкой и кричала: «Вставайте, люди, война кончилась!»

28 августа 1944 года деревню нашу спалили. Красноармеец, нечаянно. «А зори здесь тихие» видели кино? Вот так и у нас девки служили. Пришёл политрук туда к ним. У него любовь была. Покрасоваться перед одной хотел. Стал стрелять – раз, два, три, ну и попал в церковь! А ветер был сильный, и 48 дворов – как корова языком. А люди – кто на войне, кто на сенокосе. Детишки только бегали, кого поспасали, а кого и нет. А эта половина не горела, даже у самой церкви которые дома.

У кого с войны мужики пришли не подранены, дак те быстро построились. Государство всё дало. А у кого подранки, так хуже. Но чтобы только сильные выживали – такого не было, помогали друг другу, как могли.

Колхоз хороший у нас был. Я сначала в тралфлоте ходил, потом здесь, а потом дети пошли, жонка занямкалась, надо на берег.

Сам я отсюда, и все корни здесь. Жена с соседней деревни, с Пушлохты. Четверо детей, семь внуков. Вообще‑то, внук‑то один, а шесть‑то девок. Вон где‑то все здесь бегают. Внук в «рыбку» поступил, хотел в Воронинское, а потом сказал – пойду по твоим стопам, дедко.

И броня!

Этот вопрос – кто «пойдёт по стопам» – заботит всех жителей Онежского полуострова. Потому что был громадный рыболовецкий колхоз «Заря», были фермы, была жизнь. В середине семидесятых колхоз за сезон вылавливал тридцать тонн сёмги, сейчас председатель объединённого – с колхозом имени Калинина – говорит, что «дела идут в целом хорошо – квота на сёмгу более двух тонн, а добыли на сегодня примерно пятнадцать килограммов».

Правда, появился национальный парк «Онежское Поморье» и потихоньку тормошит жителей деревни. Совсем недавно открыли туристический маршрут с вечной стоянкой карбасов, отреставрировали часовню, пытаются создать условия для туризма. В начале августа помогли открыть парк-музей возле клуба.

На праздник приехали соседи – хор «Лопшенско дивованье». Пели дивные песни, разговаривали со зрителями:

– У нас пятеро солдат вернулись из армии. Двое в парк устроились работать, вот бы теперь женились да детей нарожали! А у вас тоже парни есть?

– Неправильно ты спрашиваешь, – хохочут зрители. – Надо говорить – девки есть ли?

– Э, дак может, и мы на что сгодимся? – интересуются древние бабушки.

К импровизированной сцене выходит одна из зрительниц и поёт песню – про «даль великую, даль бескрайнюю за околицей и в судьбе». Голос дрожит, певица очень волнуется: «Мой родимый край, место отчее, ты и праздник мой и…» забывает слова. И вдруг все, кто сидит «в зале», стоит и бродит по музею, подходят и подхватывают хором: «…и броня! Память общая, и песня общая у земли моей и у меня. Счастье общее, и горе общее у земли моей и у меня».

Кто‑нибудь сомневается?