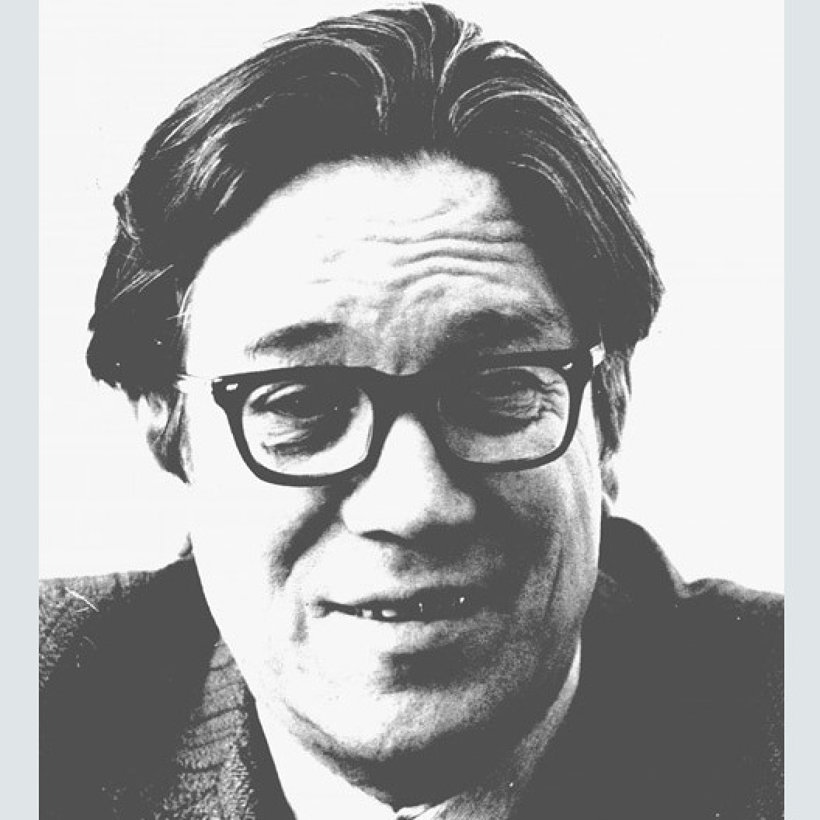

Грани таланта Шамиля Галимова

Имя Шамиля Галимова (1925–1998 гг.) хорошо знакомо нескольким поколениям северян, прежде всего – учителям-словесникам и любителям литературы.

Шамиля Загировича называли человеком-легендой Архангельска, ценили и любили в основном как яркого, глубокого, умного и доброго преподавателя (в Архангельском педагогическом институте и в выросшем из него Поморском университете он проработал без малого сорок лет) и литературного критика.

Его монография о Федоре Абрамове по праву оценивается специалистами как одно из лучших исследований творчества писателя. Его статьи о писателях-северянах остаются и сегодня ориентирами для всех, обращающихся к литературе Архангельского Севера. Но у таланта Галимова была и еще одна грань: он не только исследовал литературные произведения, но и создавал их. И если к своим юношеским поэтическим опытам он впоследствии относился как к довольно беспомощным пробам пера, то о художественной прозе этого не скажешь.

Его монография о Федоре Абрамове по праву оценивается специалистами как одно из лучших исследований творчества писателя. Его статьи о писателях-северянах остаются и сегодня ориентирами для всех, обращающихся к литературе Архангельского Севера. Но у таланта Галимова была и еще одна грань: он не только исследовал литературные произведения, но и создавал их. И если к своим юношеским поэтическим опытам он впоследствии относился как к довольно беспомощным пробам пера, то о художественной прозе этого не скажешь.

Свою книгу прозы «Костры над плесами», к сожалению, оставшуюся единственной, Шамиль Загирович снабдил скромным подзаголовком: «Записки рыболова». И действительно, рыболовы-любители высоко оценили ее: советы, касающиеся рыбалки на Северной Двине и пойменных щучьих озерах, до сих пор не потеряли своей актуальности. Но вот что удивительно: эта небольшая книжка, вышедшая в Северо-Западном книжном издательстве в далеком 1969 году, любима не только рыболовами, но и людьми, нисколько не интересующимися рыбалкой. Потому что эта книга – еще и о красоте природы Севера, о радости, которую дарит человеку закат над родной рекой, костры над плесами, задушевные разговоры у этих костров. В первую очередь – именно об этом. О радости.

«Радость» – так назвал Шамиль Галимов последнюю из опубликованных им новелл. И она тоже – о рыбалке. Точнее – о доверии человека к миру и благодарной любви к нему.

Шамиль Загирович вернулся к прозе в последние годы жизни. Ему было о чем рассказать читателям. К сожалению, болезнь не дала осуществить задуманное. Кроме «Радости» был закончен еще только один рассказ – «Свет маяка». В основе его – воспоминания о том, как в военную пору шестнадцатилетним пареньком служил он на плавучем маяке, охранявшем подступы к Архангельску.

Этот рассказ и предлагается сегодня вниманию читателей «Правды Севера».

Елена ГАЛИМОВА

Свет маяка

Из записок матроса второго класса (Фрагмент)

Стою на борту буксира «Помор». Он полным ходом идет вниз по Двине. Через четыре часа должны пришвартоваться к плавучему маяку.

Кроме меня, на буксире едут машинист, кочегар и несколько лоцманов – очередная смена.

Смотрят на меня с любопытством. Они уже знают, что я принят к ним новым матросом, но познакомиться еще не успели.

Впрочем, через час я уже сидел в их кругу, угощал табаком и расспрашивал о жизни на плавмаяке.

– Не спеши. Сейчас приедем, все увидишь… Проходим мимо больших лесовозов, стоящих под погрузкой у причалов, рыболовных тральщиков, шхун, каких-то военных кораблей. За бортом то и дело проносятся катера, моторные лодки, степенно проплывают шаланды и баржи, дымят работяги-буксиры. Прошли уже последнюю остановку на Лапоминке. Следующая – плавмаяк.

Выходим в залив. Ветер крепчает, становится прохладнее, и волны, уже настоящие морские волны, которых я еще никогда не видел, начинают все заметнее встряхивать наш буксир.

Море! Я радуюсь ему, как ребенок. Чтобы лучше все видеть, стою у фальшборта на самом носу «Помора» и не отрываю глаз от водной глади.

Через час на горизонте показывается черная точка.

– Вот тебе и плавучка наша, смотри! Точка растет, вырисовываются контуры корабля. Справа тянется лесистый остров. Это Мудьюг.

Подплываем к плавмаяку.

Швартуемся с подветренной стороны. Открываются железные ворота в борту судна. Я неуверенно ступаю на борт плавучего маяка «Северодвинский».

* * *

Совсем недавно, всего лишь месяц назад, я кончил среднюю школу и вовсе не думал о матросской доле. Мечтал о вузе.

Но шла война. Ребята нашего класса (1924 года рождения) были призваны в армию, а нас, что были на год моложе, оставили до нового года.

Разумеется, об институтах мы уже не думали, пошли устраиваться на временную работу кто-куда. Время было голодное, все по карточкам, поэтому искали место посытнее: в мастерских, в порту, на судах.

По совету старших я пошел в Севтехфлот. Было начало августа 1942 года.

* * *

Узкий крутой трап вел вниз.

Держа в одной руке чемодан, я несмело спустился по трапу и очутился в длинном помещении, вдоль стен которого справа и слева стояли двухъярусные деревянные койки. Над верхними койками тускло светились небольшие иллюминаторы.

Это был матросский кубрик. Было полутемно, несмотря на то, что, кроме иллюминаторов, давали свет две электрические лампочки. За столом сидели двое.

– Вон твоя койка, занимай, – указал один из них. – Там Толька Коротков спал.

– Толька? – обрадовался я. – Это же мой друг… – Друг? Ну тем лучше. Веселый парень был. В армию взяли.

– А там что? — поинтересовался я, указывая на дверь в конце кубрика.

– Это бабтрест.

– Что? – Ну женский кубрик, если не понимаешь… Там Вера одна живет. Машинист наш и артельщик. Иди, она тебе выдаст продукты. А одеяло и подушку возьмешь у боцмана.

* * *

Через два часа я уже стал на вахту. Матрос Вася Федотов, которого я сменил, объяснил мои обязанности. Надо ходить по верхней палубе, следить за маячной лампой, светомаскировкой, кормовой шлюпкой, за сигналами на проходящих судах, принимать и крепить концы, если подойдет какое-нибудь судно. Стоять по четыре часа, смена – через двенадцать.

На верхней палубе, кроме меня, несли вахту два краснофлотца: сигнальщик на мостике и радист в радиорубке. Как я узнал позднее, на судне их было пятеро – военный пост.

Итак, я повесил на шею бинокль, принял серьезный, озабоченный вид и начал расхаживать по палубе, то и дело поднося к глазам бинокль и внимательно осматривая горизонт. Должно быть, я имел потешный вид, так как краснофлотец Федя Попов, с которым мы тогда вместе стояли, впоследствии весело хохотал, вспоминая мою первую вахту.

* * *

На следующий день после утреннего чая началась приборка. Сначала окатили из шлангов и выдраили голиками верхнюю палубу, затем среднюю. После этого до блеска чистили «медяшку». Меня, как новичка, приучали ко всему, и я старался на совесть. Была суббота, день генеральной приборки, и нужно было выдраить белые двери кают. Мне дали ведро воды, пакли, а за мылом послали к боцману, в брашпильную.

– Эй, приятель, где тут рашпильная?

– Брашпильная, а не рашпильная. Там, на носу.

Взял все, что нужно, и принялся драить. Драил, драил, весь вспотел, а толку нет. Дверь покрылась толстым слоем грязи, стала отвратительно неприглядной. Подошел боцман: – Не жалей воды. Больше лей! Но вода не приставала к дверям. Ее тусклая и почему-то жирная поверхность покрывалась редкими каплями.

– У тебя, наверное, тряпка керосиновая, — сказал боцман.

Понюхал – ничуть.

– Не так! Сильнее жми к носу! Подошли кочегары и, рассмотрев мое «мыло», мою грязную рожу, дружно расхохотались: – Это же тавот, ха-ха-ха! Чистейший тавот! Оказалось, что боцман вместо жидкого мыла подсунул мне машинное масло, якобы по ошибке, а на деле, конечно, нарочно.

Пришлось драить заново. Но на этом, однако, не кончились злоключения первого дня.

В полдень я заступил на вахту. Я еще не только не имел должного понятия о многих особенностях моряцкого дела, но попросту не знал многих морских терминов. И это сразу сказалось.

К борту стал подходить бот. Капитан вышел на палубу и приказал:

– Подложи справа кранец!

Я метнулся туда-сюда, даже в пот бросило: что, думаю, это за кранец? Спросить стыдно.

Выручил маленький Борька, салажонок, ученик машиниста, который, по счастью, вертелся в это время на палубе. Он указал глазами на лежащие обрубки бревен, укрепленные за один конец веревкой. Их нужно было опустить на бруствер, чтобы смягчить удар бота о наше судно.

Обрадовавшись, я ухватил сразу два, но капитан прервал меня:

– Не тот, мягкий!

Я совсем растерялся. Борька схватил веревочный кранец и опустил его. Капитан скомандовал принять конец.

Я поймал брошенную с бота веревку, которая легла прямо на релинги, и стал крепить за рым, вместо того, чтобы накинуть на кнехты. Пока возился, бот стало сносить, веревка натянулась, согнула релинги и потянула меня. Ладно, бот начал сразу же отходить, и нужно было отдать конец, а то была бы потеха.

А «обкатка» новичка продолжалась. Она заключалась в разного рода шутках и проделках над новым матросом, еще не усвоившим морского языка.

Посылают, например, новичка за чем-нибудь на клотик («иди на клотик чай пить»). Тот добросовестно ищет клотик, не подозревая, что это верхушка мачты. Или посылают к боцману – принести шпигат. А шпигат – это не что иное, как отверстие в палубе для стока воды.

На третий день я полистал блокнотик, которым по-дружески снабдил меня Федотов, и уже быстро разгадывал фокусы товарищей. И когда один из кочегаров сунул мне здоровенный кусок угля со словами: «Будь друг, отнеси механику на пробу», – я послал его куда следует… Старый матрос Неманов, проплававший на море лет тридцать, после такой «обработки» с улыбкой похлопал меня по плечу: – Ничего, сынок, крепись… В море все так начинают…

Полный текст рассказа смотрите на сайте «Литературный Север».