К 8 марта: «Подарок для Марии»

Из мемуаров Людмилы Егоровой, написанных ею во время её добровольной самоизоляции от коронавирусной напасти

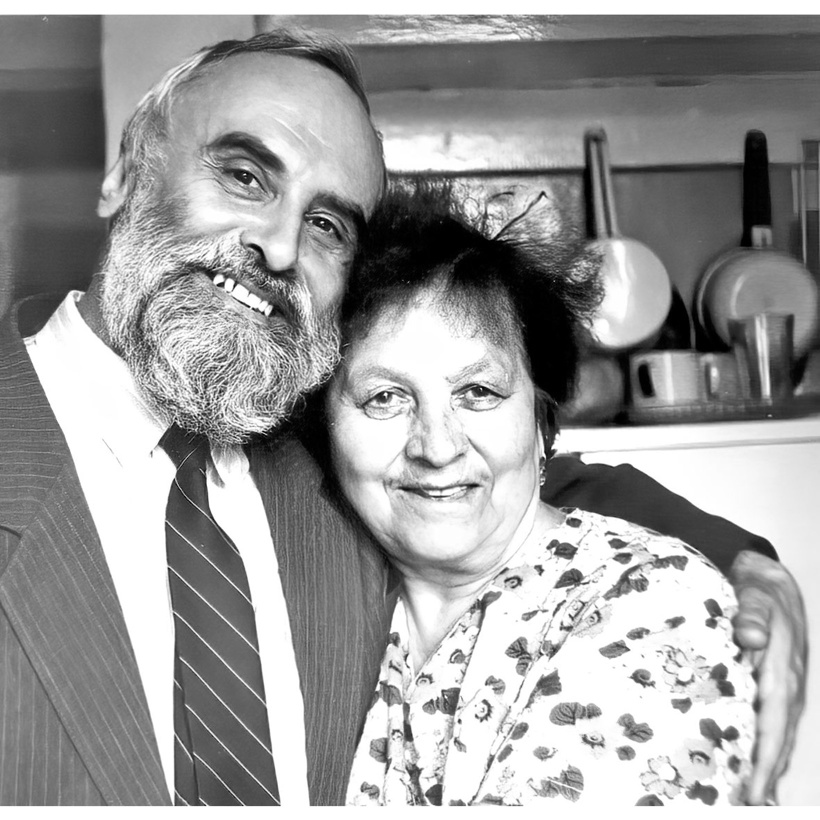

Директор Архангельского литературного музея Борис Егоров в гостях у Марии Александровны Абрамовой. Фото Людмилы ЕгоровойВ нашей квартире в дружбе и согласии давно живут различные приятные глазу вещицы. Задерживая на них взгляд, я невольно каждый раз вспоминаю тех людей, кому они раньше принадлежали. К примеру, вон там, за стеклом книжного шкафа, рядом с собранием сочинений Николая Васильевича Гоголя оставшуюся половину полки занимает собачья стая, и в ней каждая псинка имеет свою собственную историю…

Директор Архангельского литературного музея Борис Егоров в гостях у Марии Александровны Абрамовой. Фото Людмилы ЕгоровойВ нашей квартире в дружбе и согласии давно живут различные приятные глазу вещицы. Задерживая на них взгляд, я невольно каждый раз вспоминаю тех людей, кому они раньше принадлежали. К примеру, вон там, за стеклом книжного шкафа, рядом с собранием сочинений Николая Васильевича Гоголя оставшуюся половину полки занимает собачья стая, и в ней каждая псинка имеет свою собственную историю…

В 1990 году мы с мужем в первый раз нажали кнопку звонка квартиры Марии Александровны Абрамовой – она жила в Новодвинске на улице Уборевича. В гостиной уже поджидал накрытый стол.

Напротив меня оказалась не только Мария Александровна, но и сервант за её спиной, где за стеклом стояли знакомые книги. На корешках большинства из них читалось имя автора – Фёдор Абрамов. Чуть позднее я убедилась и в том, что каждая из книг хранила автограф знаменитого писателя. Приезжая к сестре, он всегда привозил ей что‑нибудь новенькое из своего.

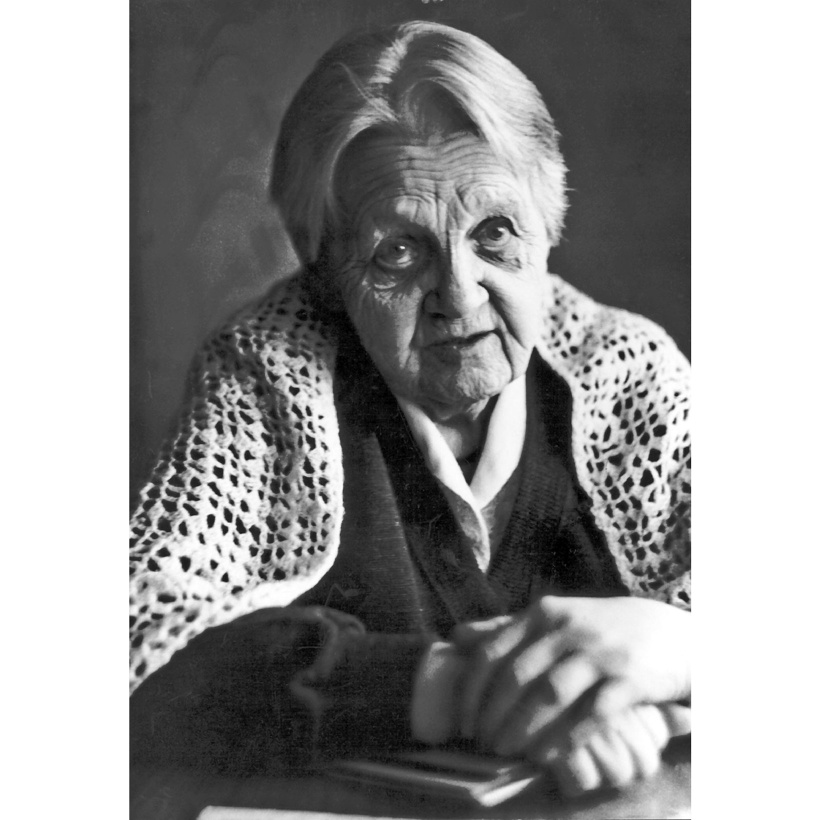

Почётный гражданин Архангельска Мария Владимировна Пиккель. Фото Людмилы ЕгоровойПоверх серванта тоже что‑то стояло, но что именно, я не запомнила, потому что сразу же залюбовалась изящной фарфоровой статуэткой фокстерьера. Что это был именно фокстерьер, знала совершенно точно, так как буквально накануне специально заходила в читальный зал Ломоносовской библиотеки и по иллюстрациям уясняла для себя характерные признаки породистой стати. Причиной любознательного усердия стал проказливый рассказ Саши Чёрного «Дневник фокса Микки». Его я только что с наслаждением прочитала и тут же загорелась приобрести себе пёсика точно такой породы.

Почётный гражданин Архангельска Мария Владимировна Пиккель. Фото Людмилы ЕгоровойПоверх серванта тоже что‑то стояло, но что именно, я не запомнила, потому что сразу же залюбовалась изящной фарфоровой статуэткой фокстерьера. Что это был именно фокстерьер, знала совершенно точно, так как буквально накануне специально заходила в читальный зал Ломоносовской библиотеки и по иллюстрациям уясняла для себя характерные признаки породистой стати. Причиной любознательного усердия стал проказливый рассказ Саши Чёрного «Дневник фокса Микки». Его я только что с наслаждением прочитала и тут же загорелась приобрести себе пёсика точно такой породы.

Собаченцией какой‑нибудь иной выправки я тогда вряд ли бы заинтересовалась, а тут, глядя на фарфорового фоксика, я ощутила, как по моей коже бежит холодок. Стало даже как‑то не по себе. Перед моим изумлённым взглядом стоял тот самый пёсик, о приобретении которого я мечтала уже дней семь.

Моё смятение заметили, и пришлось тут же, ещё до первого тоста «за встречу», рассказать о причине моего, неожиданного для хозяев, интереса.

Разумеется, я поинтересовалась у Марии Александровны, давно ли она купила этого озорного пёсика.

– Так его мне Фёдор из Ленинграда привёз! – пояснила она. – Когда это было, точно не помню, он ведь не раз бывал у нас, и фотография есть, как мы сидим за этим столом. Серёжа, принеси альбом!

Поликарпович охотно повиновался и, отлучившись в соседнюю комнату, вернулся с альбомом и быстро отыскал в нём ту самую фотографию, о которой говорила супруга.

Поликарпович охотно повиновался и, отлучившись в соседнюю комнату, вернулся с альбомом и быстро отыскал в нём ту самую фотографию, о которой говорила супруга.

– А почему Фёдор Александрович подарил вам фигурку именно собаки? – не унималась я.

– Не знаю, почему. Может, выбирал мне подарок, вот и купил первое, что ему самому понравилось…

Хорошо в гостях, но наступило время для расставанья. До отправки рейсового автобуса оставалось несколько минут, мы с Михалычем засобирались, вышли в прихожую, и тут к нам подошла хозяйка. Она протянула того самого, облюбованного моими восхищёнными взглядами, фарфорового фоксика и сказала:

– Пусть он теперь живёт у вас!

С той поры супруги Мария Александровна и Сергей Поликарпович приезжали в наше архангельское жилище не только затем, чтобы с нами пообщаться, но и чтобы навестить «бывшего хвостатого постояльца». Мы подолгу угощались, беседовали, вспоминали, а из книжного шкафа озорно поглядывал на нас уроженец Ленинградского фарфорового завода, весёленький пёсик породы фокстерьер.

Но на этом мои собачьи приключения только начинались.

В ту пору мой муж часто наведывался домой к Марии Владимировне Пиккель, легендарной подвижнице, чей самоотверженный труд лёг в основу педиатрии на Русском Севере. Выйдя на заслуженный отдых, она всю себя посвятила переводам на русский язык произведений классиков иностранной литературы. Несколько лет кряду эта маленькая хрупкая женщина и мой муж (директор Архангельского литературного музея) готовили к изданию увесистую книгу произведений Райнера Марии Рильке в параллельном переводе Марии Владимировны Пиккель с немецкого, французского и английского на русский. Мой Михалыч задумал не только издать такую книгу, но и согласился быть её редактором, а эта работа, мало сказать, кропотливая, но и бесконечно въедливая. Поиски подходящего по смыслу слова иногда растягивались на неделю-две, а то и на месяц. Дневного общения переводчику и редактору всегда не хватало, и тогда на помощь им приходили домашние телефоны – вечерние споры-разговоры иной раз продолжались по часу-полтора.

Так вот, у Марии Владимировны жила собака по кличке Ласка. К тому времени она уже совсем остарела. Один глаз у неё вообще не видел. Это увечье Ласка получила ещё в своей собачей юности – злые мальчишки чуть не до смерти забили её камнями, но, к счастью, возвращаясь с работы, страдалицу вовремя заметила в своём дворе доктор медицинских наук Мария Владимировна Пиккель. Она, спасшая тысячи детских жизней, подняла израненную и принесла к себе домой…

Жила Ласка с хозяйкой душа в душу, понимали они друг друга с полувзгляда. И вот представьте себе следующую картину. Мой Михалыч звонит в квартиру, Мария Владимировна открывает ему дверь, и каждый раз у её ног – Ласка. Только увидит она, кто пришёл, как тут же со всех лап мчится к своей миске и жадно набрасывается на еду. Наблюдать за ней до того весело, что каждый раз и гость, и хозяйка до слёз хохочут. Была и я тому свидетельницей и тоже заливалась смехом – всё выглядело очень забавно. Неужели, думала я, и в самом деле собачка боится, что пришлый бородач позарится на её еду?!

Стоило поселиться в моей квартире игривому фоксу, о нём и его бывших хозяевах я тут же во всех подробностях поведала Марии Владимировне.

Спасительница Ласки слушала меня очень внимательно и, видимо, моё повествование тронуло её сердце. Когда мой рассказ иссяк, Мария Владимировна молча поднялась с дивана и отлучилась в соседнюю, выходящую на улицу Суворова, комнатку. Вернулась, неся на ладошке маленькую собачонку.

– Вот, возьмите! Чтобы ваш озорной фоксик не скучал.

Дома я очень внимательно осмотрела новосёла и на скрытой от глаз стороне обнаружила ещё до обжига вдавленную чем‑то острым надпись: «Н. Розов. 1953 год».

Так моя коллекция пополнилась собственноручно вылепленным художественным произведением известного скульптора-анималиста, члена Союза художников СССР Николая Ивановича Розова. Корю себя за то, что не поспешила расспросить дарительницу, при каких обстоятельствах был преподнесён ей этот, не имеющий аналогов, подарок.